生理前になると、決まって体も心もボロボロに…。

頭痛・肩こり・下痢・イライラで倒れ込んでしまい、家事どころかお風呂にも入れない——そんな「PMSがひどい時」に、あなたも悩んでいませんか?

私も長年、PMS(月経前症候群)に振り回され、毎月のように「なぜこんなにしんどいの?」と嘆く日々を送っていました。でも、ある習慣やアイテムを取り入れることで、症状が軽くなった実感があります。

本記事では、「今すぐPMSをどうにかしたい!」という方に向けて、

- 実際に効果を感じたセルフケア

- 食事・生活習慣の見直し

- 市販薬や漢方、ピルのリアルな使い分け

- 病院に行くべきタイミングの判断軸

などを、体験ベース+専門的な視点からまとめています。

「こんなにつらいの、私だけ?」と孤独を感じている方にこそ、読んでいただきたい内容です。

PMS(月経前症候群)とは?日常に支障が出るその正体

- PMSの身体症状|頭痛・下腹部痛・肩こり・眠気・だるさ

- PMSの精神的症状|イライラ・不安・涙が止まらない

- PMDDとの違い|重症化したPMSの可能性も

PMS(月経前症候群)は、月経開始前の3~10日間に現れる心身のさまざまな不調の総称です。症状は個人によって異なり、月経が始まると自然に消失することが多いとされています。多くの女性が何らかの症状を経験するといわれており、単なる「生理前のイライラ」では片づけられないほど、日常生活に支障をきたすケースもあります。

この章では、PMSがもたらす具体的な身体・精神面の症状を紹介し、さらに重症化したケースであるPMDDとの違いについても解説します。

PMSへの正しい理解は、自分の状態を把握し、的確な対処法を選ぶ第一歩となります。

1. PMSの身体症状|頭痛・下腹部痛・肩こり・眠気・だるさ

PMS(月経前症候群)の身体症状は非常に多岐にわたり、人によって現れ方も重さも異なります。

PMSの主な身体症状として、

- 頭痛

- 下腹部痛

- 乳房の張り

- むくみ

- 眠気

- だるさ

- 便秘

- 下痢

- 肌荒れ

などが挙げられます。

肩こりや筋肉痛を訴える人も少なくありません。これらの症状は、主にホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の急激な変動によると考えられていますが、詳細な原因は特定されていません。

「風邪のようなだるさが毎月やってくる」「何をしても眠い」「お腹も肩も頭もつらい」――こうした症状が日常的な生活に影響を与えると、仕事や家事、育児大きく影響します。

一見バラバラに見える症状ですが、月経前に毎回繰り返されているなら、それはPMSの可能性があります。まずは自分の身体の変化を意識し、早めに対処法を見つけることが大切です。

2. PMSの精神的症状|イライラ・不安・涙が止まらない

PMSは身体だけでなく、精神的にも大きな影響を及ぼします。とくに「イライラ」「不安」「情緒不安定」などの感情の波に悩まされる人は多く、些細なことで怒ってしまったり、涙が止まらなくなったりすることもあります。原因のひとつとして、ホルモン変動が脳内の神経伝達物質(例:セロトニン)に影響するとの説もあります。

たとえば、日常のなかで夫や子ども、職場の同僚に強く当たってしまい、あとで自己嫌悪に陥るケースも少なくありません。また、不安感が強くなって「この先が不安」「自分だけおかしいのでは」と思い詰めてしまう人もいます。こうした心の不調は、周囲から理解されにくいだけでなく、本人も言葉にしづらいという厄介さがあります。

PMSの精神的変化は「気の持ちよう」ではなく、れっきとした症状です。自分を責めるのではなく、体調のサインとして受け止め、ケアを優先することが大切です。記録をつけたり、休息を取ったりするだけでも、心が少しずつラクになるきっかけになります。

3. PMDDとの違い|重症化したPMSの可能性も

PMSの症状があまりにも強く、日常生活や人間関係に深刻な影響を及ぼす場合は、「PMDD(月経前不快気分障害)」という診断名がつくことがあります。PMDD(月経前不快気分障害)は、PMSの中でも特に精神的な症状が強く、うつ病や不安障害と区別がつきにくいほど重い症状が現れます。

PMDDでは、激しい怒りや抑うつ、不安感、涙もろさに加えて、集中力の低下や睡眠障害、自己否定的な思考などが繰り返し現れます。ときには「もう消えてしまいたい」といった極端な思考に陥ることもあり、本人だけでなく家族や周囲にも大きな影響を与えます。

PMSとPMDDの大きな違いは、その症状の重さと持続性、生活への支障の度合いです。「いつもと違う」と感じるほどの情緒の乱れが続く場合や、日常生活が立ち行かなくなるレベルの不調があるなら、自己判断せず、心療内科や婦人科に相談することが重要です。PMDDは、適切な診断と治療によって、改善が期待できます。

PMSの原因と年齢との関係|なぜ30代から悪化する人が多いのか?

- ホルモンバランスと自律神経の乱れ

- 年齢による変化とストレス・生活習慣の影響

- PMSがひどい人の特徴とは?

PMSが悪化する背景には、ホルモンの変化だけでなく、年齢に伴う体質変化やライフスタイルのストレス蓄積があります。この章では、30代前後で症状が深刻化しやすい理由を整理し、セルフケアを選ぶ際のヒントを提示します。

1. ホルモンバランスと自律神経の乱れ

PMSの根本的な原因として最も大きく関わっているのが、女性ホルモンの変化です。排卵後、黄体ホルモン(プロゲステロン)が増加し、その後にエストロゲンとプロゲステロンが急激に低下することが、PMSの主な原因と考えられています。

このホルモンの変動により、脳内のセロトニンなど神経伝達物質の働きが乱れ、結果として自律神経のバランスも崩れやすくなります。これが頭痛や胃腸の不調、睡眠障害などの症状につながります。症状の強さは感受性の差によって大きく異なります。

特にPMSがひどい人は、このホルモン変化と自律神経の乱れに対する“感受性”が高い傾向があります。つまり、同じ変化が起きても、人によって感じるストレスや症状の強さには大きな差があるのです。体の変化に気づき、自分のパターンを把握することが、PMSとの上手な付き合い方につながります。

2. 年齢による変化とストレス・生活習慣の影響

PMSの症状は、20代後半から30代にかけてピークに達することが多く、この時期は女性ホルモンの分泌が最も活発な時期でもあります。一方で、仕事や育児などによるストレス、生活習慣の乱れが重なりやすく、それがホルモンや自律神経の調整に影響し、PMS症状が強く感じられることもあります。

睡眠不足や不規則な食生活、運動不足なども、ホルモンや自律神経に悪影響を与え、PMSを悪化させる要因となります。

「年齢のせい」と諦めるのではなく、ライフスタイルを見直すことで症状が改善することもあります。自分の体と丁寧に向き合うことが、30代以降のPMS対策では特に重要になります。

3. PMSがひどい人の特徴とは?

PMSの症状には個人差が大きく、「ほとんど気にならない」という人もいれば、「毎月寝込むほどつらい」という人もいます。PMSがひどくなりやすい人には、いくつかの共通する傾向があります。

まず、ストレス耐性が低い・感受性が高い人は、ホルモンや神経伝達物質の変化に敏感に反応しやすいといわれています。また、几帳面・完璧主義・我慢しがちといった性格傾向がある人は、自分の不調を見過ごして無理を重ね、症状を悪化させることもあります。

加えて、不規則な生活習慣(睡眠不足・栄養の偏り・運動不足)や、カフェイン・アルコールの過剰摂取なども、ホルモンバランスを乱す要因になります。PMSが強く出る人は、こうした生活習慣や性格的な傾向が複数重なっていることが多いのです。

ただし、これらは「自分が悪い」という話ではありません。PMSは誰にでも起こる可能性がある体の変化です。「つらい」と感じたときこそ、対処を始める合図といえます。特徴を知ることで、自分を責めず、より適切なケアへとつなげる意識が持てるようになります。

動けないほどPMSがひどい時のセルフケア5選【体験談】

- 爆食をやめてみたら症状が軽くなった話

- 10分だけの筋トレ・ストレッチが効いた理由

- お風呂にも入れない日は、潔く「横になる」選択を

- PMS日記で症状の波を可視化する

- アンメルツが肩こりに地味に効いた!

PMSの症状が重いと、仕事どころか家事すら手につかず、ただ寝込むしかない日もあります。この章では、筆者自身が「これは本当に効果があった」と実感したセルフケアを5つ紹介します。どれも医師に頼らず、今すぐ自宅で試せる具体的な対処法ばかりです。

全ての人に当てはまるわけではありませんが、「つらい時はどうすればいい?」と悩んでいる方にとって、ヒントになる行動が見つかるはずです。

1. 爆食をやめてみたら症状が軽くなった話

生理前になると、無性に甘いものやスナックを食べたくなって止まらない――そんな“爆食衝動”に悩まされている方は多いのではないでしょうか。筆者も以前は、お菓子やパンを我慢できずに食べ続けてしまい、その後、頭痛やイライラ、腹痛などPMSの症状がひどくなる傾向がありました。

ある時期から、「おやつの食べ過ぎがPMSの症状を悪化させているのでは?」と考えて、爆食をやめる習慣を少しずつ取り入れてみたところ、驚くほど症状が軽くなったのです。具体的には、空腹時にナッツやゆで卵、ドライフルーツなど血糖値が急上昇しにくい食品を選ぶように心がけました。

結果的に、強烈な眠気や頭痛、胃腸の不快感が和らぎ、PMS期間中も比較的安定して過ごせるように。甘いもので気分を落ち着かせることも大切ですが、爆食がかえって症状を悪化させている場合もあります。必ずしも全員に劇的効果があるわけではないと思いますが、食習慣の見直しは試す価値があります。

2. 10分だけの筋トレ・ストレッチが効いた理由

PMSのつらさを感じているとき、「運動しよう」なんて気力すら湧かないものです。しかし、筆者自身が実感したのは、ほんの10分間の軽い筋トレやストレッチを毎日の習慣にすると、症状の重さが明らかに変わったということでした。

始めたのは、自宅でできる簡単なスクワットや体幹トレーニング、寝る前の肩回しや股関節まわりのストレッチです。毎日決まった時間に深呼吸をしながら体を動かすことで、血行が促進され、頭痛や肩こり、むくみが軽減されたと感じました。特に骨盤まわりのストレッチは、生理前の腰痛や下腹部のだるさに効果的でした。

運動はセロトニンの分泌にも関係し、精神的な安定にもつながります。「しんどいけど10分だけならやってみよう」と、自分にプレッシャーをかけずに続けたことが、結果的にPMSのセルフケアとして大きな助けになりました。

軽い筋トレやストレッチはPMSに悩む方へのセルフケア法の一つとして国内外のガイドラインで推奨されています。ただし運動の効果の現れ方には個人差があり、「無理のない範囲で続ける」ことがポイントです。

3. お風呂にも入れない日は、潔く「横になる」選択を

PMSがひどいときは、立ち上がることすらつらく、「お風呂に入らなきゃ…」と頭ではわかっていても、体がまったく動かないことがあります。筆者も何度も「家事もお風呂も無理」という状態に陥り、自己嫌悪に陥っていました。

そんなときに効果的だったのは、「潔く休む」と決めることでした。無理に動かず、照明を落として横になるだけでも、体と心はリセットされていきます。特に、生理前の強い疲労感や眠気は、ホルモンによる自然な反応であり、「怠け」ではありません。

体が悲鳴を上げている期には、思いきって休む勇気もセルフケアの一つです。たとえお風呂に入れなくても、ウェットシートで体を拭くだけ、口をゆすぐだけでも十分です。「できることを少しだけ」が、PMS期間の正解だと割り切ることが、回復への近道です。

4. PMS日記で症状の波を可視化する

PMSは「なんとなくつらい」「毎月調子が悪い」と感じるだけでは、具体的な対策が立てにくいものです。そこでおすすめなのが、日々の体調や気分を記録する「PMS日記」です。筆者も日記をつけるようになってから、自分の不調のパターンが明確になり、セルフケアのタイミングをつかみやすくなりました。

記録方法は手帳でもメモ帳でも構いませんが、最近ではPMS対策に特化したスマホアプリ「ケアミー(Careme)」がとても便利です。気分や身体症状、生理周期をワンタップで簡単に記録でき、AIが体調の傾向を学習して、今後の不調を予測・通知してくれる機能がついています。まさに「先回りのケア」が可能になるアプリです。

さらにケアミーは、パートナーとLINEで情報を共有する機能もあり、自分だけでなく周囲の理解を得るツールとしても活用できます。これにより、「今日は無理しない」と伝えやすくなり、PMSによる関係悪化も予防できます。

日記を習慣にすることで、自分を客観的に見つめ直すことができ、PMSとの向き合い方に前向きな変化が生まれます。手軽なアプリの力を借りて、無理なく続けることが改善への近道です。

5. アンメルツが肩こりに地味に効いた!

PMSの時期になると、肩こりや首のこわばりがひどくなり、頭痛や吐き気まで引き起こされることがあります。筆者もまさにそのタイプで、鎮痛薬を飲んでもなかなか改善せず、悩んでいました。そんなとき、ふと手に取ったのが昔ながらの塗り薬「アンメルツヨコヨコ」でした。

試しに肩から首にかけて塗ってみたところ、スーっとひんやりした冷感が広がり、こわばりが和らいでいくのを実感。塗った直後から肩こりや頭痛が楽になっていく感覚があり、「地味だけど、これは効くかも」と思えました。

アンメルツは市販薬なので、ドラッグストアで手軽に購入できますし、副作用の心配も少なく、肌に合えば使い続けやすいのがメリットです。PMSによる肩こりや頭痛に悩まされている方は、試してみる価値があるアイテムといえるでしょう。

PMSをやわらげる食事とNG習慣

- ビタミン・ミネラルを意識的に摂取

- カフェインを減らしてみる

PMSの症状にはホルモンや自律神経の乱れが深く関わっていますが、実は日々の食生活が体と心の安定に大きな影響を与えていることも見逃せません。特定の栄養素をしっかり摂ることで症状が和らぐ一方、無意識に摂っている食べ物や飲み物が、かえって症状を悪化させているケースもあります。

この章では、PMSを軽減するために意識したい栄養素と避けたい習慣について、筆者の体験も交えながら具体的に紹介します。「何をやめるか」だけでなく、「何を食べるか」も大事な視点として押さえておきましょう。

1. ビタミン・ミネラルを意識的に摂取

PMSをやわらげるには、ホルモンバランスや神経の働きを整える栄養素を日々の食事から意識的に取り入れることが重要です。筆者自身も、甘いものや小麦製品に偏っていた食生活を見直し、「何を控えるか」より「何をしっかり摂るか」に切り替えたことで、PMSの重さに明らかな変化を感じました。

特に意識したいのは、以下のような栄養素と食材です:

- 大豆製品(豆腐・納豆・豆乳・味噌):イソフラボンが女性ホルモンと似た働きをし、ホルモンバランスをサポート

- カルシウム(ヨーグルト・チーズ・小魚):神経の興奮を抑え、イライラや不安感を緩和

- マグネシウム(海藻・ナッツ・玄米):筋肉のけいれんやむくみの軽減に役立つ

- ビタミンB群(緑黄色野菜・卵・レバー):神経の安定に関与し、情緒の乱れを防ぐ

- 鉄分(赤身肉・魚・ひじき・アサリ):疲労感や貧血による不調を予防

- 良質なたんぱく質(卵・鶏肉・豆類・魚):ホルモン生成と体調維持に不可欠

また、これらの栄養素をまんべんなく摂れる「まごわやさしい」(豆・ごま・わかめ・野菜・魚・しいたけ・いも)を意識すると、自然とバランスが整いやすくなります。

PMS期間だけの対策ではなく、普段の食事から身体を整えていく意識が、症状を根本からやわらげる一歩になります。

2. カフェインを減らしてみる

カフェインは一部の人でPMS症状を悪化させることがあるため、生理前やPMS期間の摂取は控えめにすることが推奨されています。カフェインは中枢神経を刺激して覚醒作用をもたらしますが、その一方でホルモンバランスや自律神経の乱れを助長しやすく、イライラや不安感、動悸、睡眠の質の低下などを引き起こす要因になります。

筆者自身も、以前はカカオ70%以上のチョコレートやコーヒーを大量に摂取していましたが、PMS期間に限っては悪影響が出ていることに気づきました。特に午後以降のカフェイン摂取は、夜間の眠りを浅くし、翌日さらに体がだるくなるという悪循環を招いていたのです。

そこで、生理前は意識的にカフェインの量を減らし、代わりにノンカフェインの麦茶やルイボスティ、おやつは食べ好きないことを意識して取り入れるようにしたところ、心身の緊張が緩み、眠りの質も改善されました。

カフェインは完全にやめる必要はありませんが、「控えめにする」「午後は飲まない」といった小さな工夫でも、PMS症状を緩和させることができます。

PMSに効いた市販薬・漢方・サプリ比較【リアルレビュー】

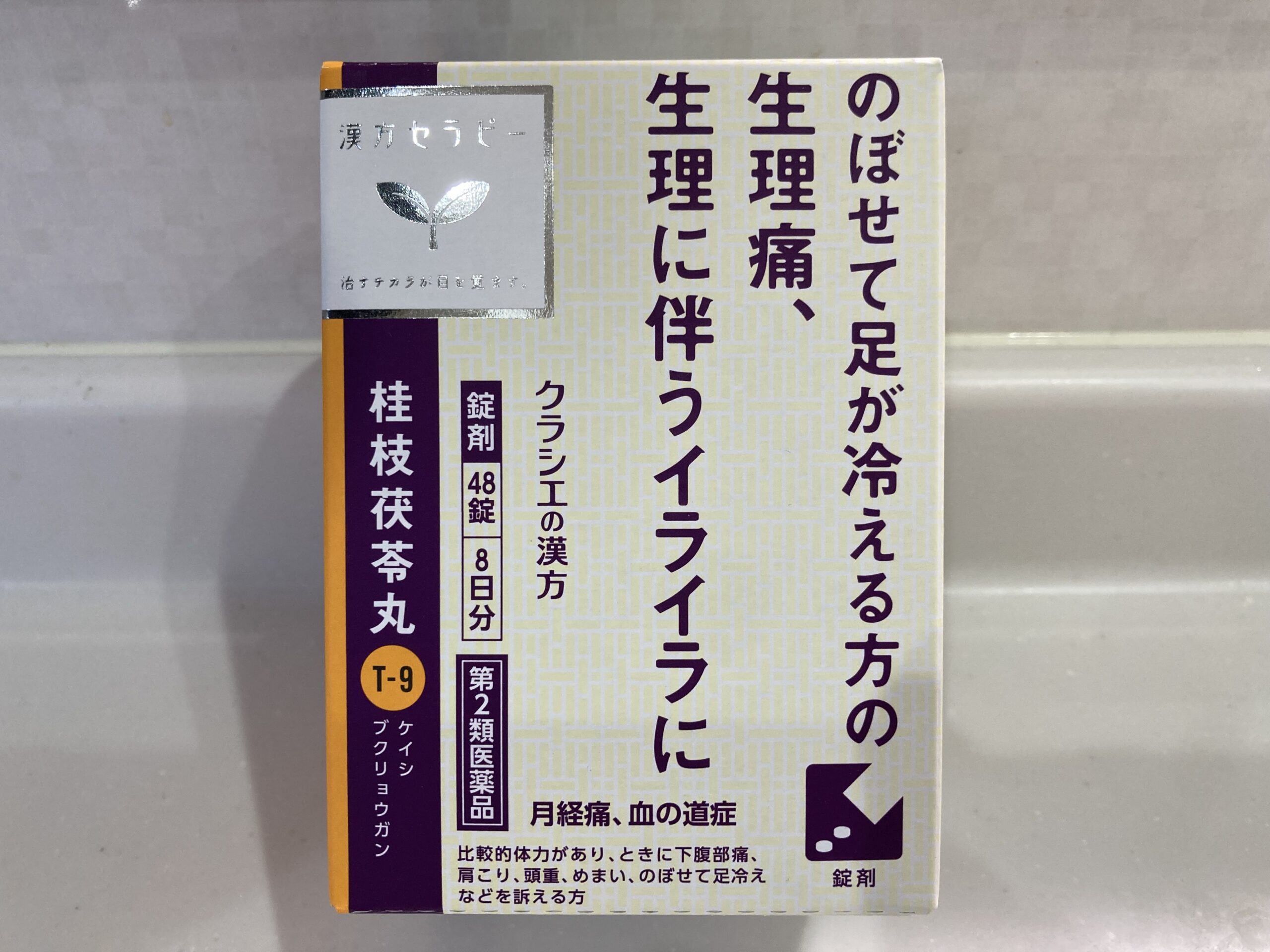

- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)の効果実感

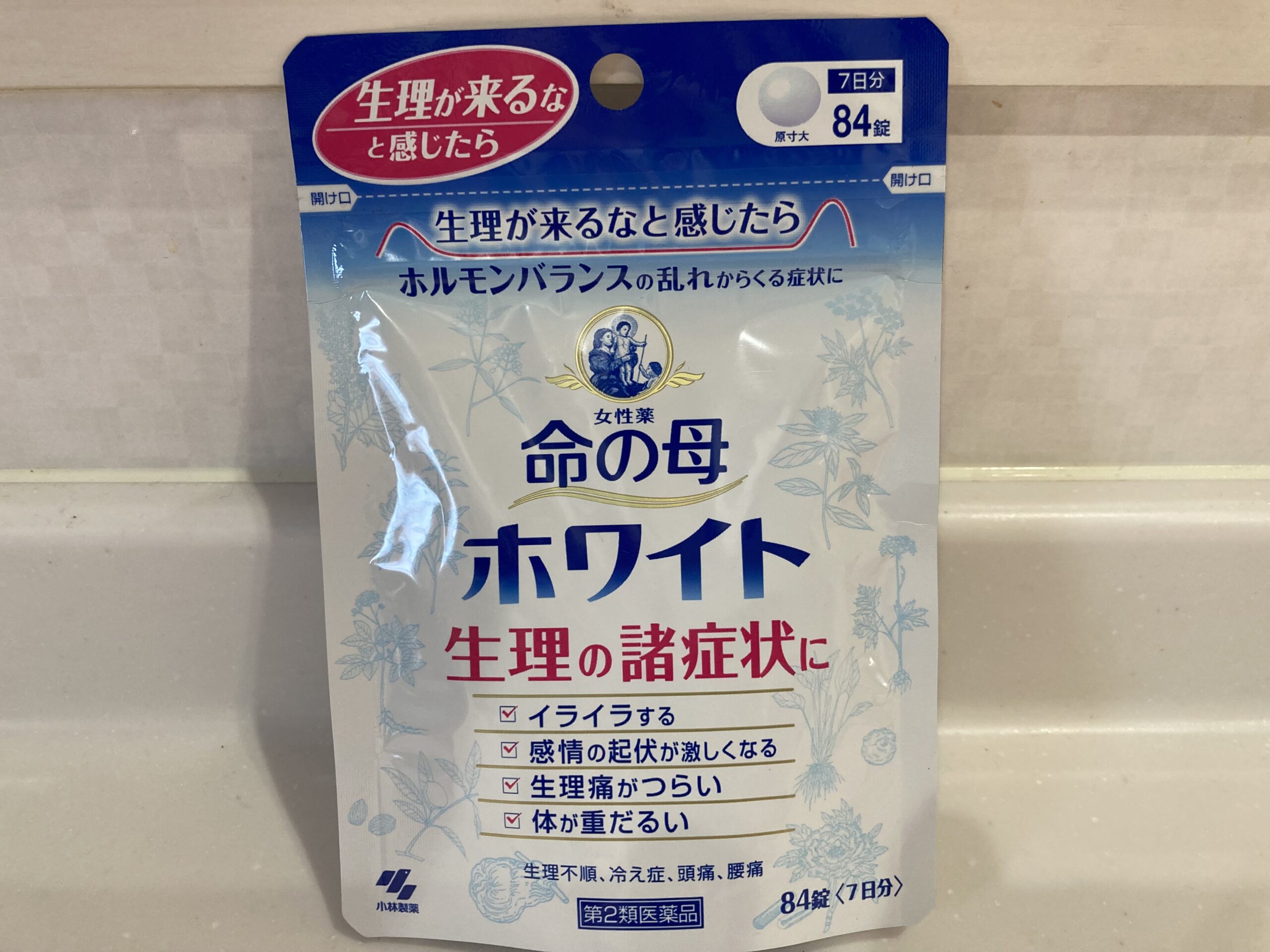

- 命の母ホワイトの継続使用レビュー

- 症状別に選ぶPMS向け市販薬と漢方の使い分け

- ピルは効果ある?医師との相談のポイント

PMSがつらいとき、「薬でどうにかしたい」と思うものです。市販薬・漢方・サプリ・ピルなど、選択肢は多いですが、どれが自分に合うのか迷う人も多いのではないでしょうか。筆者も実際にいくつかのアイテムを試し、それぞれのメリット・デメリットを体感しました。

この章では、「飲んでみてどうだったか?」を中心に、リアルな体験レビューを交えながら効果や使い方の違いを比較していきます。即効性のあるもの、じわじわ効いてくるもの、相性に左右されるものなどを把握することで、あなたに合った選択がしやすくなるはずです。

1. 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)の効果実感

PMS対策として処方されることの多い漢方薬のひとつが「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」です。血流を整え、冷えやのぼせ、肩こり、イライラなどの改善が期待される漢方で、体質が合えばPMS症状全体の緩和に役立ちます。

当初は半信半疑でしたが、2か月ほど続けて飲むうちに「以前よりも頭痛や肩こりが軽くなった」「イライラの波が少し落ち着いた」と感じるように。生理前の“爆発的な情緒の乱れ”が和らいだのは、大きな変化でした。

ただし、漢方は即効性より“継続でじわじわ効く”タイプの薬です。また、体質に合わないと効果が薄い場合もあります。桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)は「比較的体力があり、冷えと上半身ののぼせがある人」に向いているとされているため、購入前に薬剤師や医師に相談することをおすすめします。

2. 命の母ホワイトの継続使用レビュー

PMS対策の市販薬としてよく知られている「命の母ホワイト」。ドラッグストアでも手軽に手に入り、漢方由来の成分を配合していることから、「気になるけど実際どうなの?」と思っている方も多いかもしれません。

筆者は、PMSが特につらかった時期に約3ヶ月間、毎日継続して服用してみました。即効性はないものの、生理前のイライラや不安感、軽い頭痛などが和らいだ実感がありました。また、眠気や倦怠感も以前より緩やかに感じられるようになり、「なんとなく気持ちが落ち込む」日が少なくなった印象です。

特に良かったのは、副作用を感じることなく飲み続けられた点です。命の母ホワイトは第2類医薬品で、副作用のリスクが比較的低く設定されており、体へのやさしさも継続しやすいポイントでした。

一方で、「一日何回も飲むのが面倒」と感じる人もいるかもしれません。また、効果の出方には個人差があり、重度のPMSには物足りないと感じる可能性もあるため、症状のレベルに応じた判断が必要です。

3. 症状別に選ぶPMS向け市販薬と漢方の使い分け

PMSの症状は多岐にわたるため、「どの薬を使えばいいか」は自分の症状に合わせて選ぶのがポイントです。筆者もさまざまな症状に悩まされてきた中で、漢方と市販薬の使い分けが効果的だったと感じています。

たとえば…

- 情緒不安定・イライラ・落ち込みが強いタイプには、命の母ホワイトや加味逍遥散(かみしょうようさん)などの漢方薬が有効なことが多いです。

- 冷えや肩こり・頭痛・のぼせを感じる場合は、桂枝茯苓丸が体質に合えば改善が期待できます。

- 腹痛・腰痛などの身体的な不調が強い場合は、市販の鎮痛薬(イブ・バファリンなど)を組み合わせることで、一時的に楽になるケースもあります。

ただし、市販薬と漢方薬の併用には注意が必要です。飲み合わせや副作用のリスクもあるため、複数を同時に使いたい場合は、薬剤師や医師に相談することが大切です。

PMS対策は「何を飲めば治るか」ではなく、「どの症状をどうケアするか」を分けて考える視点が大切です。症状別に適した対処法を選べるようになると、コントロール感が持てるようになります。

4. ピルは効果ある?医師との相談のポイント

PMSがつらくて日常生活に支障をきたすレベルになっている場合、低用量ピルの使用は有力な選択肢のひとつです。ピルは排卵を抑制し、ホルモンバランスの急激な変動を安定させるため、感情の波や身体的不調の緩和に効果を発揮することがあります。

筆者も一時期、医師のすすめで低用量ピルを試したことがあります。服用から1〜2ヶ月後には、生理前の頭痛や気分の落ち込みが軽減され、「月の半分がつらい」という状態から解放される感覚がありました。ただし、軽い吐き気や体重の変化といった副作用も一部で感じたため、「続けられるかどうか」は個人差が大きいと実感しています。

ピルは保険適用外のことが多く、費用も継続使用のハードルになります。さらに、血栓症のリスクなどもゼロではないため、自己判断での使用は避け、必ず婦人科での診察・相談を受けることが必要です。

市販薬や漢方で改善が見られない場合は、ピルを含むホルモン療法の可能性を医師に相談し、「自分のPMSとどう向き合うか」を一緒に考えていくことが、長期的な改善につながります。

PMSが限界レベルの時に相談すべき2つの受診先

- 婦人科|ホルモンバランスの根本治療を検討

- 心療内科|精神的な不調やPMDD疑いが強いとき

PMSがあまりにもつらく、日常生活に深刻な支障をきたしている場合、セルフケアだけでは限界があることも少なくありません。そのようなときは、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

この章では、「どこに相談すればいいのか分からない」と悩んでいる方に向けて、主に相談先となる「婦人科」と「心療内科」それぞれの特徴と使い分けの考え方を紹介します。どちらもPMSに対応しているケースが多いため、自分の症状に合った窓口を選ぶ参考にしてください。

1. 婦人科|ホルモンバランスの根本治療を検討

PMSがひどくなったとき、最初に相談先として候補に挙がるのが「婦人科」です。婦人科では、生理周期やホルモンの変動に着目した診察が行われるため、PMSの根本的な原因であるホルモンバランスの乱れに対処する治療が受けられます。

具体的には、低用量ピルの処方や漢方薬の提案、血液検査によるホルモン値のチェックなどが一般的です。PMSが月を追うごとに悪化している、症状が重くて仕事や家事に支障が出ている、といった場合は、セルフケアだけでなく、専門的な治療を受けることで改善の可能性が高まります。

初めての婦人科受診は不安もあるかもしれませんが、「PMSのことで診てもらいたい」と受付で伝えれば、丁寧に案内してもらえます。

2. 心療内科|精神的な不調やPMDD疑いが強いとき

PMSの中でも、強い不安感や抑うつ、怒りの爆発など「精神的な症状」が中心で日常生活に支障をきたしている場合は、心療内科の受診が適しています。特に「PMDD(月経前不快気分障害)」の可能性がある場合は、婦人科だけでなく、精神面にアプローチできる医師の診察が重要です。

PMDDは、PMSの中でも特に精神症状が重く、うつ病や不安障害と誤認されることもあります。心療内科では、必要に応じて抗うつ薬や抗不安薬、カウンセリングなどの治療が行われることがあります。「ただのPMS」と思い込まず、症状の深刻度によっては適切な専門機関を選ぶことが回復への第一歩です。

「心の不調を相談するのは大げさかも…」と感じる方も多いですが、PMDDのように医学的な介入が必要なケースもあります。我慢せず、「PMSの精神的なつらさで相談したい」と受付で伝えましょう。

PMSについてのよくある疑問

- どれくらいの症状だと医療機関の受診が必要ですか?

- 症状がひどい場合でも改善できるのでしょうか?

PMSで悩む方の多くが、「病院に行くほどなのか?」「このつらさは本当に改善するのか?」といった疑問を抱えています。ここでは、PMSの受診判断や改善の可能性について、よくある不安や誤解を解消していきます。

PMSの症状が、日常生活に支障をきたしている場合は、受診を検討すべきサインです。たとえば以下のようなケースでは、早めの相談が推奨されます。

- 痛みや不調で仕事や家事ができない

- メンタルの不安定さで人間関係に影響が出る

- 市販薬やセルフケアでは対処しきれない

- 毎月決まって同じ時期に強い不調が続く

婦人科を受診すれば、低用量ピルや漢方薬、必要に応じて精神科との連携など、医学的な対処が可能です。「こんなことで病院なんて…」と思わず、まずは相談することで自分の状態が明確になります。

PMSの症状は、セルフケアと医療の併用で改善できる可能性が高いです。生活習慣の見直しやストレス管理に加え、ホルモンバランスを整える治療を受けることで、多くの人が症状の軽減を実感しています。

特に、以下のような取り組みが効果的です。

- ビタミン・ミネラルを意識した食事

- 有酸素運動や筋トレによる体調管理

- 漢方やピルなど、体質に合った医薬品の活用

- PMS日記による自己把握と傾向分析

「ずっとこのままだと思っていたけど、やってみたら違った」と感じる人も少なくありません。つらい時期にこそ、「改善できるかもしれない」と信じて、できることから始めてみましょう。

まとめ|PMSがひどい時こそ、自分に優しいケアを

PMSがひどい時のつらさは、他人にはなかなか伝わりにくく、孤独を感じることもあります。しかし、適切なケアと習慣の見直しで、症状は確実に変わっていきます。

本記事でご紹介したように、「命の母ホワイト」や「桂枝茯苓丸」などの市販薬や漢方、PMS日記アプリでの記録、「まごわやさしい」を含む栄養バランスの良い食生活、10分の筋トレやストレッチなど、実際に効果を実感できた対処法を取り入れることで、日常がぐっと楽になります。

※これらの対処法は多くの人に効果が報告されていますが、効果の感じ方には個人差があります。

今回のポイント(おさらい)

- PMSは心と体の両面でつらいが、正しい知識と対処で軽減できる

- 漢方や市販薬は、自分の体質に合うものを選ぶことが大切

- 食事や運動習慣の見直しが、症状の緩和に効果的

- PMS日記アプリ「ケアミー」で自己管理とパートナーとの共有がしやすくなる(「ケアミー」のほかにも複数のPMS管理アプリがあり、用途や好みに応じて選んでください)

- つらさが強い場合は、ためらわず婦人科や心療内科を受診することが大切

「PMSは仕方ない」とあきらめる前に、できることはたくさんあります。まずは一つでも、今日からあなたに合ったケアを試してみてください。